Immer wiederkehrende Gedanken, die sich aufdrängen. Handlungen, die man immer wieder ausführen "muss". Zwangsstörungen sind mehr als bloße Angewohnheiten oder Ticks. Sie können den Alltag stark belasten. Hier erfährst du, was wirklich dahintersteckt und welche Wege es gibt, damit umzugehen.

.png)

.png)

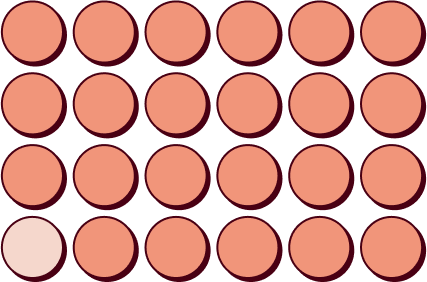

Frauen werden 1,6 mal häufiger diagnostiziert als Männer

.png)

13 von 20 Patienten erkranken vor dem 25. Lebensjahr

1 von 25 Menschen leidet min. einmal an Zwangsstörungen

Statistiken machen sichtbar, was oft übersehen wird: Neurodivergenz ist kein Randthema. Hier findest du Daten, die zeigen, wie verbreitet und vielfältig neurodiverse Profile sind.

2-3%

der Bevölkerung leiden min. einmal an Zwangsstörungen

65%

der Patienten erkranken vor dem 25. Lebensjahr

1,5% vs 1,0%

Frauen werden häufiger diagnostiziert als Männer

Zwangsstörungen, auch als Obsessive-Compulsive Disorder (OCD) bekannt, sind psychische Erkrankungen. Sie sind dadurch gekennzeichnet, dass bestimmte Gedanken (Zwangsgedanken) und/oder Handlungen (Zwangsrituale) immer wieder auftreten. Diese Gedanken drängen sich ungewollt auf und verursachen starke Unruhe oder Angst. Die Betroffenen führen bestimmte Verhaltensweisen aus, um diese Gefühle zu verringern – oft nach festen Regeln oder Mustern. Die Zwänge sind dabei nicht freiwillig oder angenehm, sondern fühlen sich wie ein innerer Zwang an, dem man sich kaum entziehen kann.

.png)

.png)

Zwangsstörungen beginnen oft schon in der Jugend, können sich aber auch erst im frühen Erwachsenenalter entwickeln. Frauen sind insgesamt etwas häufiger betroffen als Männer. Etwa 1 bis 2 Prozent der Bevölkerung leiden zu einem bestimmten Zeitpunkt an einer Zwangsstörung.

Zwangsstörungen wurden und werden in verschiedenen Kontexten unterschiedlich benannt. Im internationalen Sprachgebrauch ist die Abkürzung „OCD“ weit verbreitet. Sie steht für „Obsessive-Compulsive Disorder“, also übersetzt: Zwangsstörung. Im deutschen Sprachraum spricht man auch einfach von „Zwangserkrankungen“. In älteren medizinischen Texten findet man zum Teil noch Begriffe wie „Zwangsneurose“, diese gelten heute jedoch als veraltet und werden nicht mehr verwendet.

Viele Menschen mit Zwangsstörungen erleben zusätzlich andere psychische Belastungen. Besonders häufig treten Depressionen, generalisierte Angststörungen und ADHS gemeinsam mit OCD auf. Auch verwandte Störungen wie körperbezogene Zwänge (zum Beispiel zwanghaftes Hautzupfen oder Haareausreißen) oder körperdysmorphe Störungen (etwa übermäßige Sorge um das Aussehen) sind nicht selten.

Zwangsstörungen können sich ganz unterschiedlich zeigen. Oft bestehen sie aus einem Kreislauf aus belastenden Gedanken und darauf folgenden Ritualen. Die Gedanken sind aufdringlich und störend. Die Handlungen beruhigen kurzfristig, verstärken aber langfristig die Störung. Besonders belastend ist, dass die Betroffenen meist genau wissen, dass ihre Gedanken und Handlungen übertrieben sind. Trotzdem können sie nur schwer damit aufhören.

Die Diagnose einer Zwangsstörung erfolgt durch Fachpersonen auf Grundlage eines ausführlichen Gesprächs. Entscheidend ist, dass entweder Zwangsgedanken, Zwangshandlungen oder beides regelmäßig auftreten und den Alltag stark beeinträchtigen. Zum Beispiel weil sie sehr viel Zeit kosten oder zu großem Leid führen.

Zwangsgedanken sind wiederkehrende, aufdringliche Gedanken, Impulse oder Bilder, die belastend sind. Sie gehen oft mit dem Versuch einher, sie zu unterdrücken. Zwangshandlungen sind wiederholte Verhaltensweisen oder geistige Rituale, die nach starren Regeln oder zur Vermeidung bestimmter Ängste ausgeführt werden. Wichtig ist: Die Symptome dürfen nicht durch Substanzen oder andere Erkrankungen verursacht sein. Nur speziell ausgebildete Fachpersonen – wie Psychotherapeutinnen, Psychotherapeuten oder Psychiaterinnen und Psychiater – dürfen die Diagnose stellen.

.png)