Dyslexie ist mehr als nur ein paar Rechtschreibfehler oder langsames Lesen. Hier erfährst du, was wirklich dahintersteckt, wie sich die Störung bemerkbar macht – und warum betroffene Menschen oft ganz besondere Stärken mitbringen.

.png)

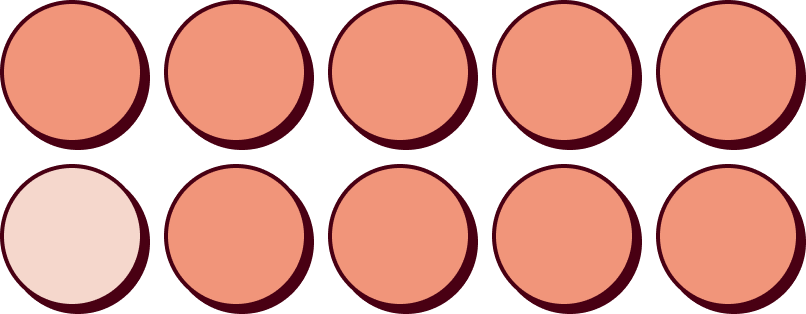

Fast jeder 2. Legastheniker ist über 45 Jahre alt

.png)

13 von 20 Patienten erkranken vor dem 25. Lebensjahr

1 von 10 Menschen hat Dyslexie

Statistiken machen sichtbar, was oft übersehen wird: Neurodivergenz ist kein Randthema. Hier findest du Daten, die zeigen, wie verbreitet und vielfältig neurodiverse Profile sind.

5-10%

der Bevölkerung in Deutschland haben Dyslexie

58,4% vs 41,6%

Männer sind häufiger betroffen als Frauen

46,9%

Menschen über 45 Jahren machen den größten Teil der Legastheniker aus

Dyslexie, auch bekannt als Lese-Rechtschreib-Störung, ist eine neurobiologische Störung der Sprachverarbeitung. Sie äußert sich vor allem durch erhebliche Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben. Dabei ist nicht das Sehen oder Hören gestört, sondern die Fähigkeit des Gehirns, gesprochene Sprache mit geschriebenen Zeichen in Verbindung zu bringen. Wenn diese Schwierigkeiten schon in der Kindheit auftreten, spricht man von Entwicklungsdyslexie. Sie kann aber auch angeboren sein und bleibt oft lebenslang bestehen, unabhängig von der allgemeinen Intelligenz der betroffenen Person.

.png)

.png)

Dyslexie wird häufig bei Kindern im Grundschulalter erkannt, wenn Lesen und Schreiben verstärkt in den schulischen Alltag rücken. Ohne gezielte Förderung können die Schwierigkeiten jedoch bis ins Erwachsenenalter bestehen bleiben.Mit rechtzeitiger Diagnose und passender Unterstützung ist es möglich, einen erfolgreichen Lernweg einzuschlagen – auch wenn er manchmal anders verläuft als bei anderen.

Dyslexie wird im deutschsprachigen Raum häufig auch als Legasthenie bezeichnet. Weitere Begriffe, die gelegentlich verwendet werden, sind Lese-Rechtschreib-Störung oder Sprach- und Rechtschreibstörung. Wichtig ist: All diese Begriffe meinen im Kern das Gleiche – eine spezifische Schwierigkeit im Umgang mit geschriebener Sprache.

Viele Kinder mit Dyslexie haben zusätzlich mit weiteren Herausforderungen zu kämpfen. Häufig treten gleichzeitig eine Rechenschwäche (Dyskalkulie), eine Aufmerksamkeitsdefizitstörung (ADS oder ADHS) oder emotionale Belastungen wie Angst oder geringes Selbstwertgefühl auf.Besonders wenn mehrere schulische Fertigkeiten betroffen sind, spricht man von einer kombinierten Störung. Wichtig ist deshalb ein ganzheitlicher Blick bei der Diagnose und Förderung.

Kinder mit Dyslexie haben Schwierigkeiten beim Lesen und/oder Schreiben, obwohl sie normal intelligent sind und keine Seh- oder Hörprobleme vorliegen.

Diese Schwierigkeiten zeigen sich nicht nur in der Schule, sondern auch im Alltag – z. B. beim Verfassen von Nachrichten, beim Vorlesen oder beim Lernen von Fremdsprachen. Die Symptome können sehr unterschiedlich ausgeprägt sein. Manche Kinder lesen sehr langsam, andere schreiben viele Fehler – oft beides.

Der Übergang von einer normalen Entwicklungsvariante zu einer behandlungsbedürftigen Störung ist oft fließend.

Eine Diagnose sollte möglichst früh erfolgen – am besten, sobald die ersten auffälligen Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben auftreten.

Zunächst wird meist ein Gespräch mit den Eltern geführt. Dabei geht es um Fragen wie: Welche Schwierigkeiten zeigt das Kind genau? Gibt es familiäre Häufungen? Hat das Kind auch in anderen Bereichen Lernprobleme oder zeigt es eine hohe Motivation beim Lesenlernen?

Dann folgen verschiedene Tests:

Die Diagnose sollte immer durch Fachpersonen gestellt werden – etwa durch Kinder- und Jugendpsychotherapeutinnen, Fachärztinnen für Kinder- und Jugendpsychiatrie oder speziell geschulte Psycholog*innen. Bei Erwachsenen ist die Diagnose oft schwieriger, aber grundsätzlich auch möglich.

.png)